范宽《溪山行旅图》

山水画中的点景主要有屋宇建筑、人物、动物、车船等,均是与人的活动息息相关的人文产物。屋宇建筑包括房舍、亭榭、经塔、桥梁等,有古今、南北之分。人物则有男、女、老、少之别,又有单人、双人、群体之分,呈现出生活、劳作、小憩、游赏等各种情景。动物有鸡、鸭、鹅、猪、牛、马、羊、驴等常见动物,还有如仙鹤、孔雀等各种鸟类,以及虎、豹、狮等大型走兽。交通工具则有车、船等。在画法上有工细和写意之分。

下面,笔者就山水画创作中点景经营的原则、方法及具体要求进行阐述,希望能对广大的山水画创作者有所助益。

突出和深化立意,生动展现主题,完善意境创造

欣赏一幅山水画,最直接的感受就是它的气势和整体效果。而近观细细探究,焦点则会落在点景之上。点景是整幅画面的灵魂,也是山水画创作指向的高潮部分,更是画家情感最真挚的表达。因此,山水画中对点景的处理必须慎重,要选择在能突出和深化立意、生动展现主题的典型形象上进行描画。入画的点景经过作者的生活体验,融合了强烈的个人色彩,成为画家欲达之意的代言。

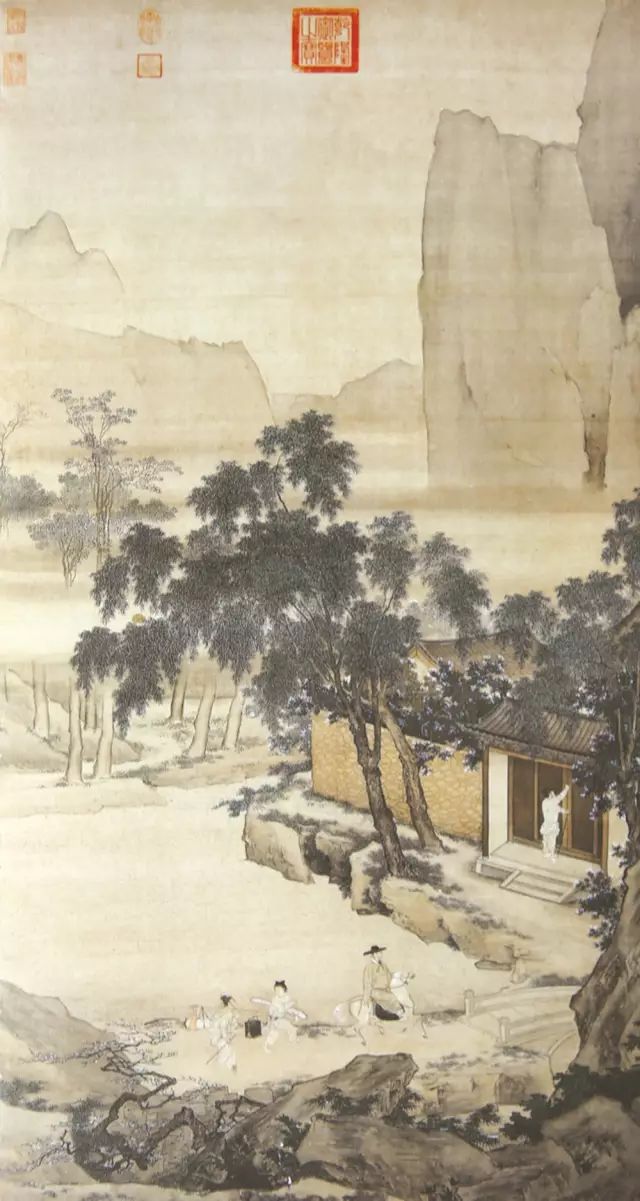

仇英《春游晚归图》

符合常理常态,与所处环境相得益彰

山水画中点景的安排需要符合所画之地的地域特点和文化传统,即符合常理常态,与所处环境相融并相得益彰。如画民居要有南北之分,又要有汉族建筑和各地域少数民族建筑之分。山水画中对房屋建筑点景的处理,一般都会选择所画之地的典型建筑样式。如画湘西山水,画中的建筑就必须符合湘西房屋建筑的结构特点,绝不能画成其他少数民族的民居。反之亦然。民居还有古今之别。现代的几何型建筑和现代交通工具若置于古典意境的绘画中,必难以协调;而置于现代山水意境中,则能够反映时代特征,充满浓郁的生活气息。

尽管点景人物在山水画中所占的比例极小,但其点睛作用和重要地位毋庸置疑。清郑绩在《梦幻居画学简明》中说:“盖山水中安置人物处,为通幅之主脑。”对于点景人物在山水画中与主体山石、林屋的关系处理,清王概在《芥子园画传·人物屋宇谱》中提出:“山水中点景人物诸式,不可太工,亦不可太无势,全要与山水有顾盼。人似看山,山亦似俯而看人;琴须听月,月亦似静而听琴。方使观者有恨不跃入其内与画中人争座位。”具体来说,在符合常理常态并与所处环境相得益彰的总原则下,创作时还要遵守以下几个原则:

一、顺势原则。山水画中点景的布置要根据山势、树势等主体环境的走势随势而定,要如同就在此地自然长出,天然存在一般。所以,点景的安置是建立在整幅画面大势的基础之上和各种小势的调节之中的。此外,安置的点景本身在形势上也要和山石林木之势相承相接或相反相成。在造型的笔势上也同样如此。

二、呼应顾盼与情趣原则。点景和点景之间、点景和所处环境之间应呼应顾盼,有情、有味、有趣,耐人咀嚼,充分展现情感在山水画中的艺术魅力。人欲归,则山树相迎而屋宇以待。观石涛山水,其画中树的姿态常如亲朋于道中相迎,欲把臂言欢,或似举杯邀饮、殷勤相劝,极富热情。山树无言却似永远期待游子的回归或亲朋来访,从而使画面蕴含了浓郁的人文情感和意趣。人看山山也看人,琴听月月也听琴,有来有往、有呼有应,使山水画的世界充满了情趣,从而令人神往。当然,画面中展现的情趣都来源于创作者对生活情趣的观察、体会、积累与思考,是创作者本身的情感、情怀的表现,即人们常言的“画如其人”。

三、生动简约原则。点景人物,妙在传神,也难在传神。如听泉、听松或听琴,重在对“听”的姿态表现和对“听”的神态捕捉与整个画面所营造的意境协调、统一;观水看云,则重在对人物思索的神态和心境的表达。人的活动和存在状态千姿百态,若在山水画中作为点景出现,则重点在于以动态传神,故而表现形式上要概括、洗练、单纯,笔简而意丰。

四、地域性原则。地有南、北、东、西之分,人亦如此。因所在地域不同、民族不同,生活环境、文化传统、民族特点和风俗习惯的差异也十分巨大。自古以来,山水画风格、流派的形成有很强的地域性。如太行之于荆浩、关仝、范宽,江南之于董源、巨然,黄山、蜀地之于黄宾虹,这些地域的特点对他们各自绘画风格的形成有着巨大的影响。生活在该地域的人、生存于此地的动物和存在于此地的房屋建筑、物什作为点景入画是天然匹配的。如果是表现太行的山水画,云南的少数民族人物作为点景出现在其中就不协调了;而傣族人作为点景人物出现在以热带雨林为主要表现内容的山水画中就很自然。这就是点景的地域性匹配原则。当然,画家也可以通过画中的点景人物,充分表现所画地域的民族特点和风俗习惯。这取决于创作者对表现地域的熟悉、了解程度和情感态度等。

五、意境契合性原则。观古今名家经典之作,画中人物或行、或卧、或驻足聆听,无不契合画面的意境表达需要。画家也正是通过点景人物生动传神的动态和神态刻画,将创作主题明确、强烈地表达出来,将画面意境有效地营造出来。如范宽创作的《溪山行旅图》,通过描绘大山脚下密林中正在行进的商队,一方面将翻山越岭和长途跋涉的行旅之苦予以点出,另一方面也使人饱览壮丽山河,畅享林泉之乐,从而点明创作意图,然后又通过行旅的小和山川的大来增强山川的雄奇气势。马远的《晓雪山行图》通过描写行进中点景人物的缩颈和袖手呵气的动态,使人顿感寒气扑面,仿佛身处冰天雪地一般。再加上背负木炭的毛驴和对冬天环境的描绘,使画面的意境营造极为成功。这些点景处理的成功经验,可以成为我们创作时加以借鉴的他山之石。